はじめに

2025年、生成AI技術は目覚ましい進化を遂げ、企業のビジネスプロセスから個人のクリエイティブ活動まで、あらゆる分野にその影響を拡大しています。特に、生成AIを自社のアプリケーションやサービスに組み込みたいと考える企業にとって、基盤となるAIモデルへのアクセスと、その運用環境の選択は重要な課題となっていました。そのような中、国内のクラウドサービスプロバイダーであるさくらインターネットが、生成AI向け推論API基盤「さくらのAI Engine」の一般提供を2025年9月24日に開始したことは、日本の生成AIエコシステムにおいて大きな注目を集めています。

このサービスは、複数の大規模言語モデル(LLM)をはじめとする基盤モデルをAPI経由で利用可能にするだけでなく、国内データセンターでの運用による高いセキュリティとデータ主権の確保を特徴としています。本稿では、「さくらのAI Engine」が日本の生成AIアプリケーション開発にどのような変革をもたらすのか、その技術的な側面、市場への影響、そして今後の展望について深掘りしていきます。

「さくらのAI Engine」とは? その特徴と機能

「さくらのAI Engine」は、生成AIモデルの推論処理に特化したAPI基盤として設計されています。これにより、開発者は複雑なAIインフラの構築や運用を意識することなく、自身のアプリケーションに生成AIの機能を容易に組み込むことが可能になります。

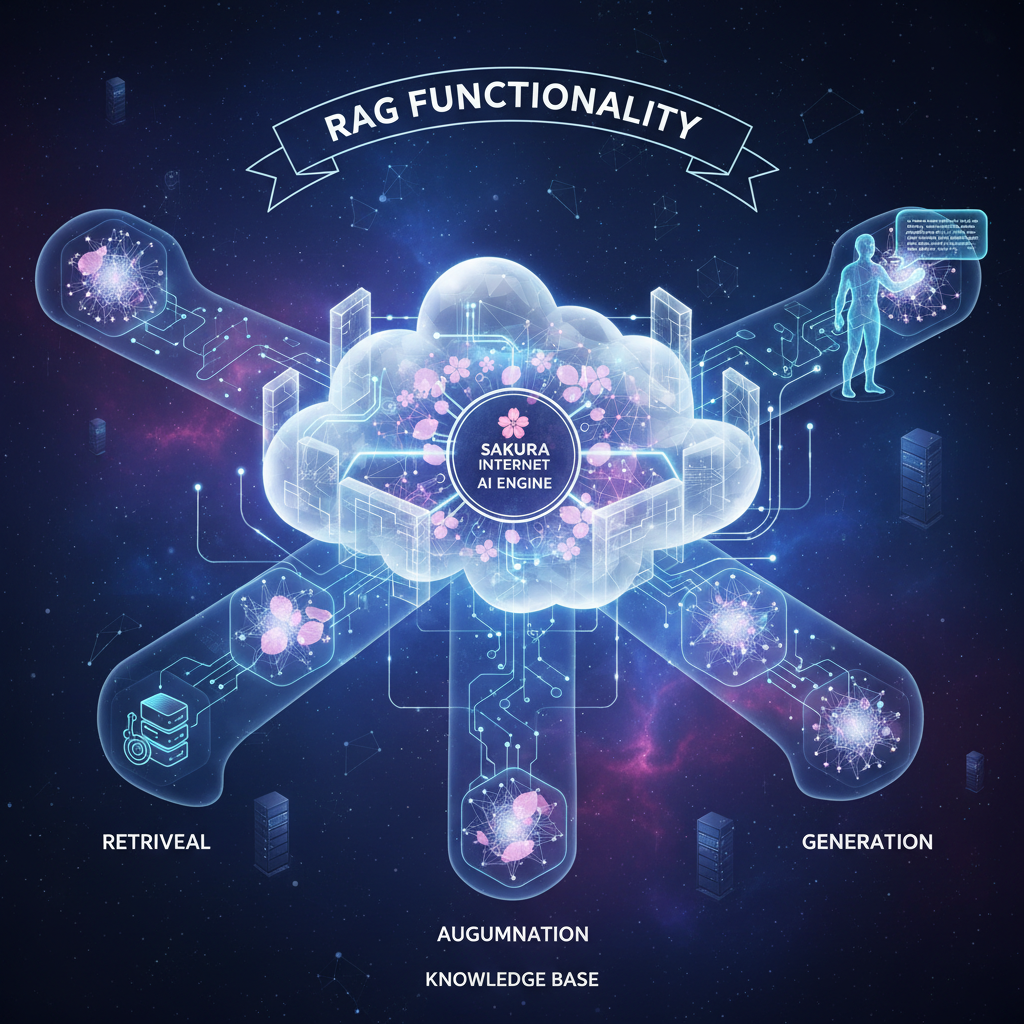

複数の基盤モデルへの対応とRAG機能

本サービス最大の特徴の一つは、特定のAIモデルに限定されず、複数の多様な基盤モデルをAPI経由で提供している点です。ニュース記事によれば、現時点では「基盤モデル6種」に対応しており、今後もニーズに応じて拡充される見込みです。これにより、開発者は自身のアプリケーションの要件や目的に合わせて最適なモデルを選択し、柔軟なAI活用が可能となります。

また、RAG(Retrieval Augmented Generation)機能が提供されることも特筆すべき点です。RAGは、生成AIモデルが持つ一般的な知識だけでなく、企業が持つ独自のデータや最新情報を参照して応答を生成する技術です。これにより、AIの回答の正確性を高め、ハルシネーション(誤情報生成)のリスクを低減しつつ、特定の業務知識に基づいた高度なアプリケーション開発が可能になります。例えば、社内文書や顧客データに基づいたチャットボット、特定の業界情報を盛り込んだコンテンツ生成などが実現できます。

無償プランと開発者フレンドリーな環境

さくらインターネットは、「さくらのAI Engine」の一般提供開始にあたり、月3,000回まで無償でLLMを利用できるプランを提供しています。これは、生成AIアプリケーション開発の敷居を大きく下げるものとして評価できます。中小企業やスタートアップ、個人開発者でも、初期コストを抑えて生成AIの PoC(概念実証)や小規模なサービス開発に着手しやすくなります。この開発者フレンドリーなアプローチは、日本の生成AIエコシステムの活性化に大きく貢献すると期待されます。

参照ニュース:

- 生成AIアプリ開発用API「さくらのAI Engine」、基盤モデル6種とRAG機能を提供 | IT Leaders

- さくらのAI Engine提供開始、月3,000回無償でLLM利用可能な国内クラウドサービス – イノベトピア

- さくらインターネット、推論API基盤「さくらのAI Engine」の一般提供を開始

- さくら、生成AI向け推論API基盤「さくらのAI Engine」一般提供スタート

- 基盤モデル無償プランも “国産”の生成AI向け推論API基盤「さくらのAI Engine」提供開始

- さくらインターネットがAIエンジン一般提供開始 国内クラウドでAPI基盤 | 電波新聞デジタル

- 「さくらのAI Engine」提供開始、複数の基盤モデルに対応した生成AI向け推論API基盤(INTERNET Watch) – Yahoo!ニュース

- さくらインターネット、「さくらのAI Engine」の一般提供を開始–API経由でアプリに組み込み(ZDNET Japan) – Yahoo!ニュース

国内クラウドの優位性:データ主権とセキュリティ

「さくらのAI Engine」が提供する最も重要な価値の一つが、国内データセンターでの運用という点です。これは、特に日本企業や政府機関にとって、生成AI導入における大きな障壁となっていたデータ主権とセキュリティの問題を解決する鍵となります。

情報漏洩リスクへの対応とデータ主権

生成AIの活用において、企業が最も懸念する課題の一つが情報漏洩リスクです。特に機密性の高い企業データや個人情報を外部のAIサービスに送信することには、多くの企業が躊躇してきました。海外のデータセンターにデータが保存される場合、その国の法制度が適用される可能性があり、日本の企業にとっては法的な不確実性やデータ主権の喪失という問題が生じます。

「さくらのAI Engine」は、国内のデータセンターで運用されるため、日本の法規制に基づいたデータ管理が可能です。これにより、企業は安心して自社のデータを生成AIの学習や推論に利用でき、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。ユニリタが提供する「SecuAiGent」のような、情報漏洩リスクを抑えつつセキュアな環境で生成AIを利用できるソリューションも登場していますが、「さくらのAI Engine」は基盤レベルでその安心感を提供します。

関連ニュース:

政府・自治体での活用可能性

国内データセンターでの運用は、政府機関や自治体にとって特に重要です。これらの組織では、LGWAN(総合行政ネットワーク)環境での利用や、特定のセキュリティ要件を満たすことが必須とされています。すでに「exaBase 生成AI for 自治体運用パッケージ」や「QommonsAI(コモンズAI)」といった自治体向け生成AIサービスがLGWAN環境での利用を開始しており、導入実績を伸ばしています。

「さくらのAI Engine」が国内データセンターで提供されることで、将来的にはこれらの政府・自治体向けサービスとの連携や、直接的な利用が加速する可能性があります。これにより、行政サービスの効率化や市民サービスの向上に生成AIがさらに広く活用される道が開かれます。

関連ニュース:

- 自治体向け生成AIサービス提供:北海道新聞デジタル

- 自治体向け生成AIサービス提供 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

- プレスリリース:「exaBase 生成AI for 自治体運用パッケージ」LGWAN環境で大阪府東大阪市が利用開始(PR TIMES) | 毎日新聞

- 自治体トップシェアの生成AI【QommonsAI(コモンズAI)】ver.2.0.5をリリース -100MB・CSV対応でRAG精度爆上げ!

これらの国内データ主権とセキュリティに関する議論は、過去記事の「生成AIをオンプレミスで活用する戦略:データ主権とビジネス革新」や「情報漏洩ゼロへ:生成AIプライベートモデル「GAVAGAI Private Model」が拓く企業活用の新常識」で述べられた内容と深く関連しており、国内クラウドサービスがその解決策の一つとして具体的に提示された形と言えるでしょう。

生成AIアプリケーション開発へのインパクト

「さくらのAI Engine」のような推論API基盤の登場は、生成AIアプリケーション開発の風景を大きく変える可能性を秘めています。

開発者の負担軽減とイノベーションの加速

生成AIモデルの学習や推論には、高性能なGPUや専門的な知識が不可欠であり、これまではごく一部の大企業や研究機関に限定されていました。しかし、「さくらのAI Engine」は、これらの複雑なインフラをクラウドサービスとして提供することで、開発者はAIモデルの選定やチューニング、インフラの構築・運用といった重い負担から解放されます。

これにより、開発者はアプリケーションのビジネスロジックやユーザー体験の向上に集中できるようになります。結果として、より多くの企業や開発者が生成AIを活用した新しいサービスやアプリケーションを迅速に市場に投入できるようになり、イノベーションのサイクルが加速することが期待されます。これは、過去記事の「非エンジニアのためのAIエージェント開発:ノーコードで業務自動化を実現する」や「次世代生成AIが変革するシステム開発:非エンジニアが主導する「AI下請け」の新時代」で議論された、非エンジニアによるAI活用やシステム開発の変革をさらに後押しするものです。

ビジネスにおける新たな価値創出

「さくらのAI Engine」のようなサービスは、単に技術的な敷居を下げるだけでなく、ビジネスにおける新たな価値創出を促進します。例えば、以下のような応用が考えられます。

* コンテンツ生成の自動化: マーケティング資料、ブログ記事、SNS投稿などのテキストコンテンツ、さらには画像・動画生成(Firefly ボードのようなクリエイティブツールとの連携も期待される)をAIが支援することで、クリエイターの生産性を飛躍的に向上させます。

* 顧客対応の高度化: RAG機能と組み合わせることで、企業のナレッジベースに基づいた高精度なチャットボットや、顧客の問い合わせ内容を理解し、適切な情報を提供するAIエージェントの開発が可能になります。

* 業務プロセスの効率化: 社内文書の要約、データ分析レポートの自動生成、コード生成支援など、多岐にわたる業務で生成AIを活用し、従業員の生産性を向上させることができます。これにより、デロイトトーマツグループの調査で明らかになった「生成AI導入で4割の企業が人員の配置転換を行っており、過半数の企業は収益の増加を見込んでいる」という結果をさらに加速させるでしょう。

関連ニュース:

- 生成AIでアイデア探索・反復・共同作業を行う「Adobe Firefly ボード」の正式提供開始 | Web担当者Forum

- 生成AIで「雇用を段階的に減らす」23%、「全社導入」47% 民間調査 – 日本経済新聞

今後の展望と課題

「さくらのAI Engine」の登場は、日本の生成AI市場に新たな動きをもたらす一方で、いくつかの展望と課題も提示しています。

基盤モデルの多様化と選択肢

現在、「さくらのAI Engine」は複数の基盤モデルを提供していますが、生成AI技術の進化は非常に速く、常に新しい高性能なモデルが登場しています。今後、国内外の多様なモデルを迅速に取り込み、開発者に幅広い選択肢を提供し続けることが重要となります。特に、特定の産業や用途に特化した小型軽量モデル(SLM)や、GPUを不要とするような画期的なモデル(日本企業が開発に成功したと報じられている)が登場すれば、その統合も期待されます。

関連ニュース:

このGPU不要のLLMは、過去記事の「富士通の省電力生成AI技術が拓く未来:GPUを4分の1に削減するインパクト」で議論された省電力化のトレンドと合致し、AIの利用コストや環境負荷の低減に貢献する可能性を秘めています。

エコシステムの形成と競争

「さくらのAI Engine」は、日本の生成AIエコシステムにおいて重要な役割を担うことになります。しかし、SCSKが「Alli LLM App Market」を提供開始するなど、生成AIアプリケーションを開発・提供するためのプラットフォームは他にも存在し、競争は激化していくでしょう。いかに多様な開発者や企業を巻き込み、魅力的なエコシステムを形成できるかが成功の鍵となります。

また、JDLA(日本ディープラーニング協会)が公開した「生成AI開発契約ガイドライン」のように、生成AIの利用・開発における法的な側面や倫理的な課題への対応も不可欠です。透明性のある運用と、信頼できるサービス提供を通じて、市場からの信頼を確立していく必要があります。

関連ニュース:

- SCSK、100以上の生成AIアプリ・AIエージェントを搭載した生成AIプラットフォーム「Alli LLM App Market」でAllganize Japanと協業 | SCSK株式会社のプレスリリース

- JDLA、ユーザー・ベンダー間の契約締結を円滑化する「生成AI開発契約ガイドライン」を公開

技術的進化と倫理的側面

生成AI技術は、AIエージェントが独自経済圏を形成する「AIエージェント経済」の到来がGoogleによって予測されるなど、その進化は止まりません。一方で、AIが生成するコンテンツの信頼性、著作権、そして悪用されるリスクといった倫理的な課題も常に議論されています。サービスプロバイダーとして、技術提供だけでなく、これらの課題に対する啓発や、安全な利用を促す仕組みの構築も求められるでしょう。

関連ニュース:

まとめ

2025年9月下旬に一般提供が開始された「さくらのAI Engine」は、国内データセンターでの運用、複数の基盤モデルとRAG機能の提供、そして開発者フレンドリーな無償プランによって、日本の生成AIアプリケーション開発に新たな可能性を切り開くサービスです。特に、データ主権やセキュリティへの意識が高い日本市場において、その国内クラウドとしての優位性は計り知れません。

このサービスは、企業の生成AI導入を加速させ、イノベーションを促進する重要なインフラとなるでしょう。今後、提供される基盤モデルの多様化、エコシステムの拡大、そして倫理的課題への適切な対応を通じて、「さくらのAI Engine」が日本の生成AI市場の発展にどのような貢献をしていくのか、引き続き注目が集まります。

コメント