はじめに

2020年代半ばを迎える現在、生成AI技術は驚異的な速度で進化を遂げています。テキスト、画像、音声、動画など、多様なコンテンツを人間が作成したものと区別がつかないレベルで生成できるようになり、私たちの生活やビジネスに大きな変革をもたらしています。しかし、その進化の過程で、生成AIが直面する最も重要な課題の一つは、単なるパターン認識や情報生成に留まらない、より高度な「推論能力」の獲得でした。

初期の生成AIモデルは、与えられたプロンプトに対して直接的な応答を生成することに優れていましたが、複雑な問題解決、多段階の計画立案、矛盾の検出、あるいは抽象的な概念の理解といった、人間が日常的に行うような「考える」プロセスにおいては限界がありました。これは、AIが「なぜ」その結論に至ったのかを説明できない、いわゆるブラックボックス問題や、事実に基づかない情報を生成するハルシネーション(幻覚)問題とも深く関連しています。

しかし、近年、この推論能力を劇的に向上させるための新たな技術的アプローチが次々と登場しています。特に注目されているのが、AIが思考の過程を明示的に表現し、段階的に問題を解決していくためのフレームワークです。本記事では、生成AIの推論能力の最前線に焦点を当て、特に思考の連鎖(Chain of Thought; CoT)や木の思考(Tree of Thought; ToT)といった、思考を構造化する技術について深掘りします。これらの技術がどのように機能し、どのような応用可能性を秘めているのか、そして今後の課題と展望について詳細に解説していきます。

生成AIの推論能力の進化:思考の連鎖から木の思考へ

生成AIが複雑なタスクを解決するためには、単に最終的な答えを生成するだけでなく、人間のように段階を踏んで問題を分析し、論理的に推論する能力が不可欠です。この能力の向上において、近年、画期的な進歩が見られます。

思考の連鎖(Chain of Thought; CoT)の登場と意義

思考の連鎖(Chain of Thought; CoT)は、大規模言語モデル(LLM)が複雑な推論タスクを解く際に、中間的な思考ステップを逐次的に生成するように促す手法です。これにより、LLMは最終的な答えだけでなく、その答えに至るまでの論理的な過程を明示的に示すことができるようになります。

例えば、「冷蔵庫にリンゴが3つあります。私が2つ食べたら、いくつ残りますか?」という簡単な問題に対し、従来のLLMは直接「1つ」と答えることが多かったでしょう。しかし、CoTを適用すると、「まず、リンゴが3つありました。次に、私が2つ食べました。したがって、3-2=1で、残りのリンゴは1つです。」のように、思考のステップを生成します。この中間ステップの明示が、LLMの推論能力を飛躍的に向上させることが示されました。

CoTが重要である理由はいくつかあります。第一に、複雑な問題を小さなサブ問題に分解し、段階的に解決することで、LLMがより正確な答えを導き出すことができます。第二に、思考プロセスが可視化されるため、AIの推論がどのように行われたのかを人間が理解しやすくなり、デバッグや信頼性の向上に寄与します。第三に、ハルシネーションのリスクを低減する効果も期待できます。

CoTには、いくつかのバリエーションがあります。

- Few-shot CoT: いくつかの例題とその思考プロセスをモデルに与えることで、同様の推論を促す手法です。

- Zero-shot CoT: モデルに「段階的に考えよう」といった指示を与えるだけで、例題なしにCoTを誘発する手法です。これにより、プロンプト設計の手間を大幅に削減できます。

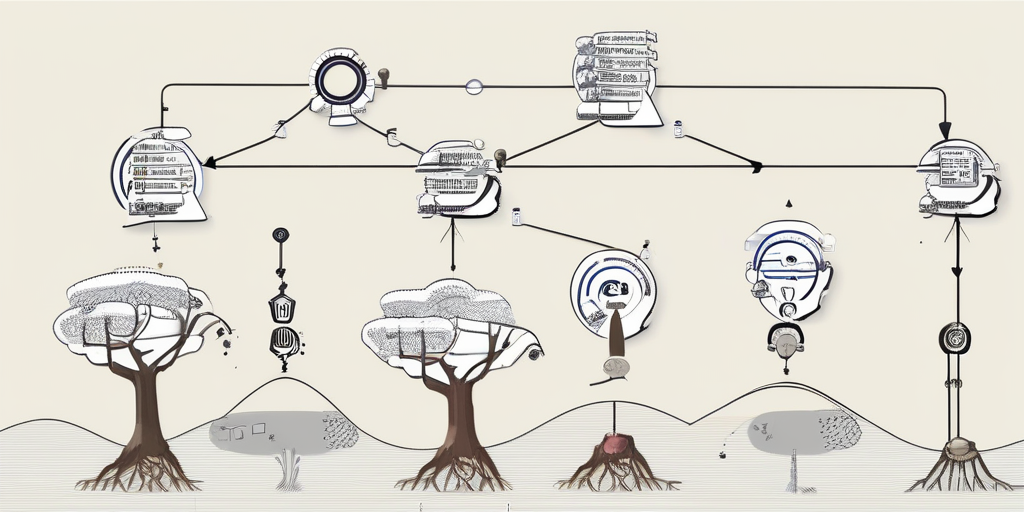

木の思考(Tree of Thought; ToT)の概念

CoTが思考の「連鎖」であるのに対し、木の思考(Tree of Thought; ToT)は、より複雑な問題解決のために、思考の「木構造」を探索する手法として登場しました。ToTは、単一の思考パスをたどるCoTの限界を乗り越え、複数の思考パスを並行して探索し、最も有望なパスを選択することで、より高度な推論を可能にします。

ToTでは、各思考ステップが木のノードとして表現され、それぞれのノードから複数の可能な次の思考ステップが枝分かれします。これにより、AIは複数の選択肢を同時に検討し、それぞれの選択肢がどのような結果をもたらすかを予測できるようになります。このプロセスは、従来の探索アルゴリズム(例えば、幅優先探索や深さ優先探索)や、モンテカルロ木探索(MCTS)のようなゲームAIで用いられる手法と類似しています。

ToTの主な特徴は以下の通りです。

- 複数の思考パスの探索: 一つの問題に対して、複数の異なるアプローチや解決策を同時に検討します。

- 評価関数による選択: 各思考ステップやパスの「有望度」を評価する関数を用い、最も有望なパスを優先的に探索します。

- バックトラックと剪定: 行き詰まったパスや、非効率的であると判断されたパスは、探索の対象から除外(剪定)したり、過去の分岐点に戻って別のパスを探索(バックトラック)したりすることで、探索効率を高めます。

ToTは、特にパズル解決、創造的な問題解決、複雑な計画立案など、単一の線形的な思考では難しいタスクにおいて、その真価を発揮します。これにより、AIはより人間らしい「試行錯誤」を通じて、より洗練された、あるいは革新的な解決策を導き出すことが期待されます。

推論能力を支える技術的アプローチ

CoTやToTといった思考フレームワークは、生成AIの推論能力を向上させるための重要な手法ですが、その背後には、モデルアーキテクチャの進化、強化学習の応用、そして外部ツールとの連携といった、多岐にわたる技術的アプローチが存在します。

モデルアーキテクチャの進化

生成AIの推論能力の向上は、基盤となるモデルアーキテクチャの進化と密接に関連しています。

- より大規模なモデル: パラメータ数の増加は、モデルがより多くの知識を学習し、より複雑なパターンを認識する能力を高めます。これにより、より微妙なニュアンスや、多段階の推論に必要な情報を保持できるようになります。

- 多層化と専門化されたモジュール: ディープラーニングモデルの層を深くしたり、特定のタスクに特化したモジュールを組み込んだりすることで、モデルはより抽象的な特徴を抽出し、複雑な情報を処理できるようになります。例えば、推論に特化したモジュールや、外部ツールとの連携を司るモジュールなどが考えられます。

- Transformerの進化: 現在のLLMの基盤となっているTransformerアーキテクチャは、アテンションメカニズムにより、入力シーケンス内の遠い位置にある情報間の関係性を効率的に捉えることができます。この能力は、長文の推論や、複数の情報源を統合する際に不可欠です。Transformerの改良版や、より効率的なアテンションメカニズムの開発も、推論能力の向上に寄与しています。

強化学習からのアプローチ

強化学習(Reinforcement Learning)は、AIが環境との相互作用を通じて、最適な行動戦略を学習するパラダイムです。生成AIの推論能力向上においても、強化学習の考え方が導入されています。

- 人間のフィードバックによる強化学習(RLHF): LLMが生成した応答や推論ステップに対し、人間が品質評価(例えば、論理的か、正確か、ハルシネーションがないかなど)を与え、そのフィードバックに基づいてモデルを微調整する手法です。これにより、モデルは人間の意図や価値観に沿った、より質の高い推論を生成するように学習します。

- 自己改善(Self-Correction)メカニズム: AI自身が生成した推論ステップや最終結果を評価し、誤りを発見した場合に、自ら修正を試みるメカニズムです。これは、ToTにおけるバックトラックや剪定のプロセスと類似しており、AIが自身の思考プロセスをメタ的に監視し、改善する能力を指します。例えば、推論結果を検証する別のプロンプトを生成したり、外部ツールで計算結果をチェックしたりすることで、自己修正を行うことができます。

自己改善型生成AIについては、過去記事「自己改善型生成AI:技術進化とビジネス応用、そして課題を徹底解説」や「自己改善型生成AIとは?:技術、メリット、課題、そしてビジネス応用」でも詳しく解説されています。

外部ツールとの連携

LLM単体では限界がある推論タスクに対し、外部ツールと連携することで、その能力を大幅に拡張できます。これは、人間が計算機や辞書、検索エンジンなどを使って問題を解決するのと同様のアプローチです。

- 計算ツール: 数値計算や複雑な数式処理が必要な場合、LLMが直接計算するのではなく、Pythonインタープリタや Wolfram Alphaのような外部の計算エンジンを呼び出すことで、正確な結果を得ることができます。

- 検索エンジン: 最新の事実情報や、LLMの学習データに含まれていない特定の知識が必要な場合、Web検索エンジンを呼び出して情報を取得し、その情報を基に推論を行うことができます。これは、RAG(Retrieval-Augmented Generation)システムの中核をなす考え方であり、ハルシネーションの抑制にも効果的です。

RAGシステムについては、過去記事「【イベント】RAGシステム構築セミナー:LangChainとVector DB活用:2025/11/15開催」などで詳細が説明されています。 - コードインタープリタ: プログラミングやデータ分析のタスクにおいて、LLMがコードを生成し、そのコードをインタープリタで実行することで、複雑な処理を自動化したり、データから洞察を得たりすることができます。

- API連携: 特定のサービス(例えば、カレンダー、メール、データベースなど)のAPIを呼び出すことで、LLMは現実世界のアクションを実行し、より具体的なタスクを完遂できるようになります。

これらの外部ツールとの連携は、AIエージェントの能力を飛躍的に高める上で不可欠な要素であり、推論と実行のループを強化します。

高度な推論能力の応用事例とビジネスへの影響

生成AIの推論能力の向上は、多岐にわたる分野で革新的な応用を可能にし、ビジネスに大きな影響を与え始めています。特に2025年以降、その傾向はさらに顕著になるでしょう。

AIエージェントの自律性向上

高度な推論能力は、AIエージェントがより自律的に複雑なタスクを実行するための基盤となります。思考の連鎖や木の思考のようなフレームワークを活用することで、AIエージェントは以下のような能力を獲得します。

- 複雑な計画立案: 複数のステップからなる目標に対し、最適な実行計画を自ら立案し、その過程で発生しうる問題や障害を予測して対処します。

- 実行とエラー修正: 計画に基づいてタスクを実行し、途中で予期せぬエラーや問題が発生した場合でも、推論能力を用いて原因を特定し、修正策を講じます。

- マルチエージェントシステムにおける意思決定: 複数のAIエージェントが協調してタスクを遂行する際、各エージェントが状況を正確に推論し、他のエージェントとの連携を考慮した上で最適な意思決定を行うことができます。

これにより、AIエージェントは、顧客サポートの自動化、ソフトウェア開発の支援、サプライチェーン管理など、より高度で複雑な業務を人間のように遂行できるようになり、DX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進します。

AIエージェントの進化については、過去記事「AIエージェントの進化:推論・計画能力とマルチエージェントの可能性」や「自律型AIエージェント:2025年以降のビジネス変革と日本企業の戦略」でも詳しく議論されています。

科学研究と発見

科学研究の分野においても、生成AIの推論能力は新たな地平を切り開いています。

- 仮説生成: 既存の科学論文やデータから、新たな仮説を自動的に生成し、その検証方法を提案します。

- 実験計画: 複雑な実験プロトコルを設計し、必要なリソースや手順を最適化します。

- データ分析と洞察: 大量の実験データやシミュレーション結果から、人間が見落としがちなパターンや相関関係を推論し、新たな科学的発見を加速させます。

これにより、新薬開発、新素材探索、天文学、物理学など、多岐にわたる分野で研究開発のサイクルを短縮し、ブレークスルーをもたらす可能性を秘めています。

生成AIが拓く科学研究の新時代については、「生成AIが拓く科学研究の新時代:変革と応用、そして未来への展望」で詳細が解説されています。

複雑な意思決定支援

金融、医療、法律といった高度な専門知識と複雑な意思決定が求められる分野でも、生成AIの推論能力が活用され始めています。

- 金融: 市場の動向分析、投資戦略の立案、リスク評価などにおいて、多角的な情報を基に複雑な推論を行い、より精度の高い意思決定を支援します。

- 医療: 患者の病歴、検査結果、最新の医学論文などを総合的に分析し、診断の補助や治療計画の提案、個別化医療の推進に貢献します。

- 法律: 膨大な判例や法令の中から関連情報を抽出し、複雑な法的問題を推論して、弁護士の業務を支援します。

これらの分野では、最終的な意思決定は人間の専門家が行うものの、AIが提供する高度な推論結果は、意思決定の質と効率を大幅に向上させることが期待されます。

コード生成とデバッグ

ソフトウェア開発の領域では、生成AIの推論能力が、より複雑なプログラミングタスクの自動化を可能にします。

- 要件からのコード生成: 自然言語で記述された要件定義から、複数のモジュールやクラスで構成される複雑なコードベースを推論し、生成します。

- デバッグと最適化: 既存のコードのバグを特定し、その修正方法を推論したり、パフォーマンスボトルネックを特定して最適化されたコードを提案したりします。

- テストケース生成: コードの機能や仕様を理解し、網羅性の高いテストケースを自動的に生成します。

これにより、開発者はより創造的で高レベルなタスクに集中できるようになり、ソフトウェア開発の生産性が向上します。

課題と今後の展望

生成AIの推論能力の進化は目覚ましいものがありますが、実用化と普及に向けてはまだいくつかの重要な課題が残されています。これらの課題を克服し、持続可能な発展を遂げるためには、技術的な進歩だけでなく、社会的な議論と制度設計も不可欠です。

計算リソースとコスト

CoTやToTのような高度な推論フレームワークは、従来の直接的な生成よりも多くの計算リソースを必要とします。複数の思考パスを探索したり、自己修正のために追加の推論を行ったりするため、推論時間とコストが増大します。特に、リアルタイム性が求められるアプリケーションや、大規模なシステムで利用する際には、効率的なアルゴリズムの改善や、より高性能なハードウェアの普及が不可欠となります。

推論の透明性と説明可能性

AIがなぜ特定の結論に至ったのか、その推論プロセスを人間が完全に理解することは依然として難しい場合があります。CoTは中間ステップを可視化する点で大きな進歩ですが、それでもAIの内部状態や、そのステップが選択された根拠すべてが明確になるわけではありません。特に、ToTのように複雑な探索が行われる場合、その経路の正当性を完全に追跡することは困難になる可能性があります。推論の透明性と説明可能性(Explainable AI; XAI)の向上は、AIの信頼性を高め、人間がAIの意思決定を適切に監査・管理するために重要な課題です。

ハルシネーションのリスク

推論ステップを導入することで、ハルシネーションのリスクは低減されると期待されますが、完全に排除されるわけではありません。特に、推論の初期段階で誤った前提や情報に基づいて思考が開始された場合、その後の全てのステップが誤った方向に進んでしまう可能性があります。この誤りの伝播を防ぎ、推論の各段階で事実に基づいた正確な情報を参照し続けるメカニズムの強化が求められます。

アライメントと安全性

高度な推論能力を持つAIが、人間の意図や社会の価値観から逸脱した行動をとらないようにするためのアライメント(Alignment)は、生成AIの最も重要な課題の一つです。AIが自律的に複雑な計画を立案し実行できるようになるにつれて、意図しない結果や、悪意のある利用のリスクも増大します。AIが倫理的、安全な範囲内で推論と行動を行うための技術的・制度的アプローチの確立が不可欠です。

AIアライメント技術については、「AIアライメント技術とは?:生成AIの信頼性と安全性を確保する次世代アプローチ」で詳細が解説されています。

人間の介入と協調

AIの推論能力がどれほど向上しても、最終的な意思決定や、倫理的判断、あるいは創造的なブレークスルーにおいては、人間の役割が引き続き重要です。AIは強力なツールとして人間の能力を拡張するものと位置づけられ、AIと人間が協調し、それぞれの強みを活かす「ヒューマン・イン・ザ・ループ」のシステム設計が、多くの応用分野で最適なアプローチとなるでしょう。

マルチモーダル推論への拡張

現在の推論技術の多くは、テキストベースの情報を中心に展開されていますが、現実世界の問題はしばしば画像、音声、動画といった多様なモダリティの情報を統合して理解する必要があります。今後は、テキストだけでなく、視覚情報や聴覚情報なども含めたマルチモーダルな推論能力の向上が期待されます。これにより、AIはより豊かで複雑な現実世界を理解し、より高度な問題解決が可能になるでしょう。

マルチモーダルAIの技術進歩については、過去記事「マルチモーダルAIによる次世代インタラクション:技術進歩と応用事例、課題と展望」や「マルチモーダルAIの最新動向:2025年の技術革新と社会への影響」でも触れられています。

まとめ

生成AIの進化は、単なるコンテンツ生成の域を超え、人間のような高度な「推論能力」を獲得する段階へと移行しています。思考の連鎖(CoT)や木の思考(ToT)といった思考を構造化するフレームワークは、AIが複雑な問題を段階的に分析し、論理的なプロセスを経て解決策を導き出すことを可能にしました。

この推論能力の向上は、モデルアーキテクチャの深化、強化学習による自己改善メカニズム、そして外部ツールとの連携といった多様な技術的アプローチによって支えられています。その結果、AIエージェントの自律性向上、科学研究の加速、複雑な意思決定支援、ソフトウェア開発の自動化など、これまで人間でなければ不可能と考えられていた多くの領域で、生成AIが革新的な役割を果たすことが期待されています。

しかし、計算リソース、説明可能性、ハルシネーションのリスク、アライメント、そして人間との協調といった課題も依然として存在します。2025年以降、これらの課題を克服し、マルチモーダル推論へと拡張していくことで、生成AIは私たちの社会とビジネスにさらに深く浸透し、新たな価値創造のフロンティアを切り開いていくことでしょう。生成AIの「考える」能力の進化は、まさにAIの次のフロンティアであり、その動向から目が離せません。

コメント