はじめに

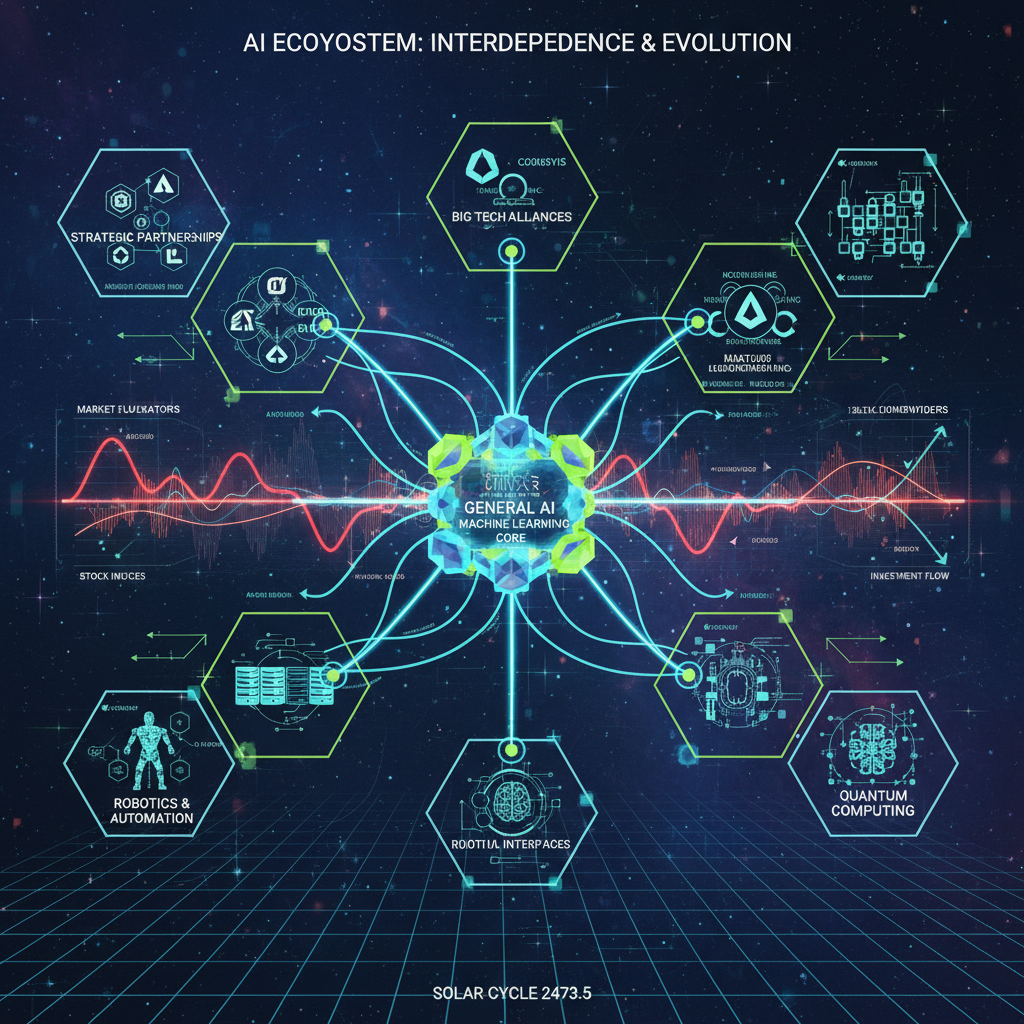

2025年の生成AI業界は、単なる技術革新の波に留まらず、企業間の戦略的な提携、既存製品へのAI統合、そしてそれに伴う市場評価の変動が顕著になっています。かつては個々の技術開発競争が中心でしたが、現在はエコシステム全体を巻き込む形で、業界の再編と競争の新たな局面を迎えています。本稿では、主要プレイヤー間の連携、製品戦略の変化、そして投資家からの評価に焦点を当て、生成AI業界の最新動向を深掘りします。

大手テクノロジー企業の戦略的提携:エコシステムの再構築

生成AI技術の進化に伴い、単一の企業が全ての分野を網羅することは困難になりつつあります。この状況下で、業界の主要プレイヤーたちは、互いの強みを活かした戦略的提携を加速させています。これは、単なる技術共有に留まらず、より広範なエコシステムを構築し、市場における優位性を確立しようとする動きです。

DatabricksとOpenAIの連携:エンタープライズデータへのGPT-5統合

データプラットフォーム大手のDatabricksは、OpenAIとの提携を通じて、最新の言語モデルであるGPT-5をエンタープライズデータに統合する動きを見せています。これは、企業が保有する膨大な非構造化データを、より高度な生成AIモデルで分析・活用するための重要な一歩となります。具体的には、Databricksのデータレイクハウス環境において、GPT-5を活用した高度なデータ処理や洞察抽出が可能になることで、企業の意思決定プロセスが大幅に強化されると期待されています。ts2.techの報道(Wall Street’s AI Frenzy: Nvidia Skyrockets, Oracle Tanking – Top Analyst Moves Explained)によれば、Databricksはこの提携を通じて、エンタープライズ顧客がGPT-5の能力を最大限に引き出すための基盤を提供することを目指しています。

この動きは、生成AIの活用が研究開発段階から実ビジネスへの応用へとシフトする中で、特にデータセキュリティとガバナンスが重視されるエンタープライズ領域におけるAI導入の加速を象徴しています。企業は、自社の機密データを安全に保ちつつ、最先端のAIモデルの恩恵を受けたいと考えており、このような提携は、そのニーズに応えるものです。

Microsoftのマルチモデル戦略:365 CopilotへのAnthropic Claudeモデル統合

Microsoftは、その包括的なクラウドエコシステムにおいて、単一の生成AIモデルに依存しない「マルチモデル戦略」を推進しています。ts2.techのレポート(AI Megatrends 2025: The Next Wave Is Here—Why Data‑Center Power, AI Agents & Edge Devices Could Reshape Markets (and Portfolios) Now)によると、MicrosoftはOpenAIのモデルに加え、AnthropicのClaudeモデルを「Microsoft 365 Copilot」に統合しました。この動きは、特定のタスクやユーザーのニーズに応じて最適なAIモデルを選択できる柔軟性を提供し、より高性能で信頼性の高いAIアシスタンスを実現することを目的としています。

MicrosoftのSatya Nadella CEOは、「我々のマルチモデルアプローチは、単なる選択肢を超えたものだ」と述べており、異なる特性を持つAIモデルを組み合わせることで、より堅牢で多機能なAIソリューションを提供しようとする意図が伺えます。これは、生成AIの「コモディティ化」が進む中で、いかにして差別化を図り、顧客価値を最大化するかの戦略的な回答と言えるでしょう。

これらの提携は、生成AI業界が単一の技術覇権争いから、より複雑なエコシステムを形成する段階へと移行していることを示しています。企業は、自社の強みを活かしつつ、他社との連携を通じて新たな価値創造を目指しており、この傾向は今後も加速すると考えられます。詳細は生成AI連携の最前線:エコシステム構築と実利追求の時代:業界地図を読み解くでも解説しています。

市場評価の明暗:投資家の視点と企業の課題

生成AIへの期待は依然として高く、多額の投資が続いていますが、その一方で、各企業のビジネスモデルや収益化戦略に対する市場の評価は厳しく、明暗が分かれ始めています。投資家たちは、単なる技術の先進性だけでなく、具体的な事業成果と持続可能な成長モデルを求めるようになっています。

Nvidiaの躍進:AIデータセンター需要の拡大

生成AIの発展を支える基盤技術として、高性能GPU(Graphics Processing Unit)の需要は爆発的に増加しています。BarclaysのアナリストはNvidiaを「買い」に格上げし、AIデータセンター需要が「非常に大きなTAM(Total Addressable Market)」を創出すると評価しています。BarclaysのO’Malley氏の試算では、計画されているAI関連支出は2兆ドルに上り、約40GWの電力が必要とされています(ts2.tech Wall Street’s AI Frenzy: Nvidia Skyrockets, Oracle Tanking – Top Analyst Moves Explained)。

Nvidiaは、BlackwellアーキテクチャのGPUを投入し、その生産性向上に成功したことで、市場の期待をさらに高めています(ts2.tech AI Megatrends 2025: The Next Wave Is Here—Why Data‑Center Power, AI Agents & Edge Devices Could Reshape Markets (and Portfolios) Now)。AIモデルの規模が拡大し、より複雑なタスクを処理するためには、Nvidiaのような高性能ハードウェアが不可欠であり、その需要は今後も堅調に推移すると見られています。

AdobeのGenAI収益化の課題とアナリスト評価

一方で、Adobeは生成AI技術を積極的に製品に組み込んでいるものの、その直接的な収益化については市場の期待を下回っていると指摘されています。Morgan StanleyはAdobeの株価評価を「Equal-weight」に引き下げ、目標株価も450ドルに修正しました。アナリストは、デジタルメディアサブスクリプションの成長鈍化と、生成AIの収益化に関する不確実性をその理由として挙げています。AdobeはFireflyやCopilotツールなど、製品全般にAIを組み込む戦略をとっていますが、現時点では「直接的な『Gen AI』の収益化は期待に遅れている」とされています(ts2.tech Wall Street’s AI Frenzy: Nvidia Skyrockets, Oracle Tanking – Top Analyst Moves Explained)。

AdobeのShantanu Narayen CEOとDan Durn CFOは、売上高のあらゆるドルに「AIの影響」があるべきだと反論しており、顧客はAI機能を評価していると強調しています。しかし、投資家はより明確な収益貢献を求めている状況です。これは、生成AI技術を既存製品に統合するだけでなく、それがどのように具体的なビジネス価値と収益に結びつくかという、ビジネスモデルの確立が重要であることを示唆しています。

Microsoft Azure+AIの勢い

Microsoftは、クラウドサービス「Azure」と生成AIの組み合わせによって、持続的な成長を遂げているとMorgan Stanleyは評価しています。Azureは、多くの企業が生成AIモデルを開発・運用するための基盤となっており、Microsoftの包括的なAI戦略が功を奏している形です(ts2.tech Wall Street’s AI Frenzy: Nvidia Skyrockets, Oracle Tanking – Top Analyst Moves Explained)。

これらの市場評価の動きは、生成AI業界が期待先行の段階から、具体的なビジネス成果と収益性を問われる成熟期へと移行していることを示しています。企業は、技術力だけでなく、それをいかにビジネスに転換し、持続的な価値を生み出すかという戦略がますます重要になっています。大手企業の戦略転換については、生成AI業界2025年:大手企業の戦略転換と投資家の視点:市場への影響を分析もご参照ください。

既存ビジネスへの「生成AI統合」の加速

生成AIは、もはや一部の先進企業や研究機関だけの技術ではありません。2025年には、既存のビジネスツールや産業アプリケーションへの生成AIの統合が急速に進んでいます。これにより、様々な業界で業務効率の向上、コスト削減、新たな顧客体験の創出が図られています。

AdobeとMicrosoftの主力製品への生成AI組み込み

ITmedia TechTargetの報道(ExcelやPDFにも「生成AI」新たに搭載 何が変わる?)によると、2025年8月にはAdobeとMicrosoftがそれぞれの主力製品に生成AIを組み込みました。これにより、ExcelやPDFといった日常的に使用されるビジネスツールが、画像やテキストの自動生成能力を獲得し、ユーザーの作業効率を劇的に向上させています。

- Microsoft Office製品:Word、Excel、PowerPointなどのOfficeアプリケーションにAIアシスタント機能が搭載され、資料作成、データ分析、メール作成などがよりスマートかつ迅速に行えるようになります。

- Adobe Creative Cloud製品:PhotoshopやIllustratorなどのクリエイティブツールに生成AIが統合され、画像生成、編集、デザイン作業の自動化が進み、クリエイターの生産性を高めています。

これらの統合は、生成AIが単独のアプリケーションとしてではなく、既存のワークフローにシームレスに溶け込むことで、より多くのユーザーにその恩恵をもたらすことを示しています。

金融業界における生成AIの活用

Finextra Researchの記事(The AI Tsunami: Is Assistive Intelligence the Way to Navigate the Waves of Innovation in Finance?)が指摘するように、金融業界は生成AI革命の最前線に立っています。不正検出、リスクモデリング、顧客体験の向上、投資戦略の最適化など、多岐にわたる分野で生成AIが活用されています。

- 合成データ生成:特にリアルデータが不足している、または機密性が高い分野(不正検出やリスクモデリングなど)で、生成AIが合成データを作成し、モデルトレーニングを強化しながら機密情報を保護する役割を果たしています。

- 顧客対応の効率化:チャットボットやバーチャルアシスタントが、顧客からの問い合わせに迅速かつパーソナライズされた対応を提供し、顧客満足度向上に貢献しています。

- レポート作成・分析:複雑な金融データを分析し、レポートや洞察を自動生成することで、アナリストの作業時間を短縮し、より戦略的な業務に集中できる環境を整えています。

金融業界は、効率性、顧客体験、リスク管理、競争優位性の確保においてAIの活用が不可欠であると認識しており、規制、データ品質、倫理、人材不足といった課題を乗り越えながら、責任ある持続可能なAI導入を進めています。

ゲーム業界における生成AI活用と日本の動向

ゲーム開発の分野でも、生成AIの活用が急速に進んでいます。日本経済新聞の報道(ゲーム翻訳に生成AI活用 国際化で需要、作業時間半減も)によれば、ゲーム翻訳に生成AIを活用することで、作業時間が半減するケースも出てきており、国際化の進むゲーム市場において、多言語対応の効率化に貢献しています。

PC Gamerの記事(Over half of Japanese game companies are using AI in development according to a new survey, including Level-5 and Capcom)は、日本のゲーム会社の半数以上が開発にAIを使用していることを報じています。Level-5やCapcomといった大手企業もAIを積極的に導入しており、ビジュアルのアップスケーリング、キャラクター作成、コード生成など、幅広い用途で活用されています。ただし、AIによる「人間アーティストの代替」に関する議論は依然として活発であり、倫理的な課題も存在します。

ゲーム開発における生成AIの活用については、ゲーム開発における生成AI活用:事例と課題、そして未来:2025年の動向を徹底解説も詳しく掘り下げています。

行政機関での生成AI活用実証実験

公共サービスにおいても生成AIの導入が進められています。NHK首都圏のニュース(東京・葛飾区 窓口業務効率化へ 生成AIを使った実証実験)によると、東京・葛飾区では区役所の窓口業務の効率化を目指し、生成AIを使った実証実験が行われました。戸籍住民課の一部窓口で実施されたこの実験は、行政サービスの迅速化と職員の負担軽減に寄与することが期待されています。

これらの事例は、生成AIが特定のニッチな分野だけでなく、幅広い産業や公共サービスに深く浸透し、その活用が標準化されつつあることを示しています。既存のシステムやワークフローにAIを組み込むことで、企業や組織は新たな価値を創造し、競争力を強化しようとしています。

AIエージェントの実用化:次のフロンティア

生成AIの次の大きな波として注目されているのが、「AIエージェント」です。AIエージェントは、単にテキストや画像を生成するだけでなく、複数のステップにわたるタスクを自律的に計画し、実行する能力を持っています。これにより、企業はより複雑なワークフローを自動化し、生産性を飛躍的に向上させることが期待されています。

Citiの5,000ユーザー規模のAIエージェントパイロット

ts2.techのレポート(AI Megatrends 2025: The Next Wave Is Here—Why Data‑Center Power, AI Agents & Edge Devices Could Reshape Markets (and Portfolios) Now)が報じているように、大手金融機関であるCitiは、5,000人規模のユーザーを対象にAIエージェントの社内パイロットプログラムを開始しました。このエージェントは、コスト管理とコンプライアンスのためのガードレールを設けつつ、複数ステップの業務を計画し実行する能力を持っています。

これは、AIエージェントが単なるコンセプト段階から、大規模なエンタープライズ環境での実用段階へと移行しつつあることを示す重要な事例です。金融業界のような厳格な規制環境下での導入は、AIエージェントの信頼性と安全性が一定レベルに達していることを示唆しています。

McKinseyが提唱する「Gen-AIパラドックス」の解決策

コンサルティング大手McKinseyは、多くの企業が生成AIのパイロット導入を進めているにもかかわらず、それがP&L(損益計算書)に与える影響が小さいという「Gen-AIパラドックス」を指摘しています。このパラドックスを解決する鍵として、McKinseyは、単なるドラフト作成や一部のタスク自動化に留まらず、フルワークフローの自動化を可能にするAIエージェントの導入を提唱しています(ts2.tech AI Megatrends 2025: The Next Wave Is Here—Why Data‑Center Power, AI Agents & Edge Devices Could Reshape Markets (and Portfolios) Now)。

Goldman Sachsは、生成AIの導入によって先進国市場で約15%の労働生産性向上が見込まれると試算しており、ROI(投資収益率)のタイミングが問われる段階に来ています。AIエージェントは、このROIを最大化するための重要なドライバーとなると考えられています。McKinseyは、AIエージェントが「チャットからアクションへ」の移行を可能にし、企業が実質的な生産性向上を実現するための次なるステップであると位置づけています。

AIエージェントが拓く未来については、AIエージェントが拓く生成AIの未来:パラドックス解決とビジネス変革やAIの次なる進化:マルチエージェントAIが拓く未来と主要プレイヤーの戦略でも詳しく議論されています。

まとめ

2025年の生成AI業界は、技術的な進歩に加え、企業間の戦略的な提携、製品統合の加速、そしてそれに伴う市場評価の変動という、多角的な側面から再編の動きが活発化しています。DatabricksとOpenAI、MicrosoftとAnthropicのような大手間の連携は、単一の技術に依存しないマルチモデル戦略とエコシステム構築の重要性を示しています。

また、Nvidiaのような基盤技術を提供する企業が高い評価を受ける一方で、Adobeのように生成AIの収益化に課題を抱える企業もあり、投資家はより具体的なビジネス成果を求めるようになっています。金融、ゲーム、行政といった多様な産業への生成AIの統合は、その汎用性と実用性の高まりを裏付けています。

さらに、AIエージェントの実用化は、生成AIが単なるコンテンツ生成ツールから、自律的に複雑な業務を遂行する「アシスタント」へと進化する次のフロンティアを示しています。McKinseyが指摘する「Gen-AIパラドックス」の解決策として、AIエージェントによるフルワークフローの自動化が、企業の生産性向上とROI最大化の鍵となるでしょう。

生成AI業界は、技術革新だけでなく、ビジネスモデルの模索、倫理的課題への対応、そして人材育成といった複合的な課題に直面しながらも、今後もダイナミックな変化を続けていくと予想されます。企業や組織は、これらの業界動向を的確に捉え、自社の戦略に組み込むことが、競争優位性を確立する上で不可欠となるでしょう。

コメント