はじめに

2025年、生成AI業界はかつてないほどのダイナミックな変革期を迎えています。技術の急速な進化は新たなビジネスモデルを生み出し、既存の産業構造を揺るがす一方で、企業間の競争は激化の一途を辿っています。この激しい競争環境において、市場の主導権を握るための重要な戦略的動きとして、M&A(合併・買収)と人材流動が活発化しています。本稿では、生成AI業界におけるM&Aの戦略的意図、希少なAI人材の争奪戦とその流動化が業界にもたらす影響、そしてこれにより加速するエコシステム再編の現状と未来について、詳細に分析します。

生成AI業界を駆動するM&Aの戦略的意図

生成AI分野におけるM&Aは、単なる企業の規模拡大に留まらず、より戦略的かつ多角的な意図を持って実行されています。これらの動きは、業界の勢力図を塗り替え、技術革新の方向性を決定づける重要な要素となっています。

1. 技術スタックと知的財産の獲得

生成AIの発展は、基盤モデル(Foundation Model)から、特定のタスクに最適化された専門モデル、さらには推論エンジンやデータ処理技術に至るまで、多様な技術スタックによって支えられています。自社でゼロからこれらの技術を開発するには膨大な時間とリソースが必要となるため、有望なスタートアップや研究機関をM&Aによって取り込むことは、開発期間を大幅に短縮し、競争優位性を確立する上で極めて有効な手段となります。特に、特定のモダリティ(テキスト、画像、音声、動画など)に特化した生成能力や、特定の産業ドメインに深い知見を持つAI技術は、大手企業にとって魅力的な買収対象です。

また、関連する特許や独自のデータセットといった知的財産もM&Aの重要な動機です。質の高いデータセットは生成AIモデルの性能を左右する生命線であり、これを保有する企業は高い評価を受けます。買収を通じて、これらの貴重な資産を自社のポートフォリオに組み入れることで、長期的な競争力を確保しようとする動きが顕著です。

2. 市場シェアの拡大と顧客基盤の確保

生成AIの応用範囲は多岐にわたり、エンタープライズ領域からコンシューマー向けサービスまで、様々な市場が存在します。M&Aは、既存の顧客基盤を持つ企業を取り込むことで、新たな市場セグメントへの参入を加速させ、市場シェアを効率的に拡大する手段となります。例えば、特定の業界(医療、金融、製造など)に特化した生成AIソリューションを提供する企業を買収することで、その業界における専門知識と顧客ネットワークを一挙に獲得できます。

また、生成AIを活用したSaaS(Software as a Service)提供企業の場合、ユーザー数の拡大は収益モデルの安定化に直結します。競合するSaaSプロバイダーを買収することで、重複する顧客を統合し、より大きなエコシステムを形成することが可能になります。

3. 垂直統合とエコシステム構築

生成AI業界では、基盤モデルを提供する大手テック企業が、その上に多様なアプリケーションやサービスを構築するスタートアップを取り込むことで、垂直統合を推進し、自社のエコシステムを強化する動きが活発です。これにより、基盤モデルからアプリケーションまでを一貫して提供できる体制を構築し、顧客への価値提供を最大化します。例えば、クラウドインフラを提供する企業が、その上で動作するAI開発プラットフォームや特定の生成AIアプリケーションを提供する企業を買収するといった事例が挙げられます。これは、顧客がより簡単に、より効率的にAIを活用できる環境を提供することに繋がり、結果として自社プラットフォームへのロックイン効果を高めることにも寄与します。

関連する過去記事もご参照ください:生成AI業界の再編:M&A・人材流動・提携が描くエコシステム:2025年の展望

4. 開発リソースとスピードの確保

生成AIの開発競争は熾烈であり、市場投入のスピードが成功の鍵を握ります。有望な技術やプロダクトを持つスタートアップをM&Aで傘下に収めることは、自社の開発リソースを補強し、プロダクト開発のサイクルを加速させる効果があります。特に、高度なAI研究者やエンジニアは希少であり、彼らをチームごと獲得できるM&Aは、単なる技術獲得以上の価値を持ちます。

生成AI人材の争奪戦と流動化

生成AIの進化を支えるのは、間違いなくその技術を開発し、応用する「人」です。世界中でAI人材の需要が急増する中、その供給は追いついておらず、熾烈な争奪戦が繰り広げられています。

1. 希少なAI人材の価値

生成AI分野における人材は、単にプログラミングスキルを持つだけでなく、深層学習、自然言語処理、コンピュータビジョンといった専門知識に加え、倫理的AI開発やアライメント技術に関する深い理解が求められます。特に、大規模な基盤モデルの開発経験を持つ研究者や、複雑なAIシステムを設計・構築できるエンジニアは、「ゴールドラッシュの金」とも称されるほどの価値を持っています。

関連する過去記事もご参照ください:AIアライメント技術の進化と課題:生成AIの安全性をどう確保する?

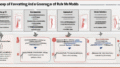

2. 人材流動のパターンと動機

生成AI分野の人材流動には、いくつかの特徴的なパターンが見られます。

- 大手テック企業からスタートアップへ: 大手企業で培った経験と知識を活かし、より自由な研究開発環境や、ストックオプションによる大きなリターンを求めて、成長中のスタートアップへと移籍するケースが頻繁に見られます。彼らはスタートアップの技術的リーダーや共同創業者として、その成長を牽引します。

- スタートアップから大手テック企業へ: スタートアップが成長の壁に直面したり、大手企業の潤沢な資金とリソース、安定した研究環境に魅力を感じたりして、移籍するケースもあります。特に、研究に専念したい研究者にとっては、大手企業の研究部門は魅力的な選択肢となります。

- 学術界から産業界へ: AI研究の最先端を担ってきた大学の研究者が、自らの研究成果を社会実装し、より大きなインパクトを生み出すために産業界へ転身するケースも増加しています。これは、産業界が学術的な知見を積極的に取り入れようとする姿勢の表れでもあります。

これらの流動の背景には、高額な報酬だけでなく、最先端の研究テーマへのアクセス、大規模な計算リソース、優れた同僚との協業、そして社会に与える影響の大きさといった、キャリア形成における多様な動機が存在します。

3. 日本企業における人材確保の課題と戦略

グローバルなAI人材争奪戦において、日本企業は言語や文化の壁、賃金水準の違いなど、いくつかの課題に直面しています。しかし、この状況を打開するための戦略も存在します。

- 国内エコシステムの強化: 国内の大学や研究機関との連携を深め、共同研究やインターンシップを通じて優秀な学生を早期に囲い込む。また、国内スタートアップへの投資やM&Aを通じて、技術と人材を同時に獲得する。

- 専門分野への特化: 特定の産業や技術ドメインに特化し、その分野で世界トップレベルの研究開発環境を提供することで、ニッチながらも優秀な人材を引きつける。

- 多様な働き方の提供: リモートワークの推進、フレックスタイム制の導入、研究に集中できる環境整備など、柔軟な働き方を提供することで、国内外の優秀な人材にとって魅力的な職場となる。

関連する過去記事もご参照ください:生成AI業界2025年のM&Aと人材流動:再編の過渡期における戦略と未来:日本企業が取るべき戦略

エコシステム再編の加速と主要プレイヤーの動向

M&Aと人材流動は、生成AI業界のエコシステムをダイナミックに再編し続けています。これにより、主要プレイヤーの役割や競争構造が変化し、新たな市場の定義が進んでいます。

1. 基盤モデル提供者の台頭と競争

OpenAI、Google、Anthropic、Metaといった企業が提供する大規模な基盤モデルは、生成AIエコシステムの根幹を成しています。これらの企業は、モデルの性能向上、マルチモーダル対応、倫理的安全性において激しい競争を繰り広げています。M&Aを通じて特定の技術(例:動画生成、3Dモデル生成)や研究チームを獲得することで、自社の基盤モデルの能力を拡張しようとする動きが目立ちます。

関連する過去記事もご参照ください:マルチモーダルAIによる次世代インタラクション:技術進歩と応用事例、課題と展望、テキストから3Dモデル生成AIの最前線:技術・モデル・応用事例を解説

2. クラウドプロバイダーの戦略的投資

AWS、Microsoft Azure、Google Cloudといった主要なクラウドプロバイダーは、生成AIの学習・推論に必要な計算リソースを提供するだけでなく、AI開発プラットフォーム(例:Microsoft Azure OpenAI Service, Google Cloud Vertex AI)を提供することで、エコシステム内での存在感を高めています。彼らは、有望なAIスタートアップへの投資や提携を通じて、自社プラットフォーム上でのAI開発を促進し、顧客のロックインを図っています。M&Aは、これらのプラットフォームの機能性を強化し、より多様なAIソリューションを提供するための重要な手段となっています。

関連する過去記事もご参照ください:【イベント】Vertex AIで企業AI開発:実践ハンズオン:2025/12/5開催

3. 特定ドメイン特化型AIとAIエージェントの勃興

汎用的な基盤モデルが登場する一方で、特定の業務や業界に特化した生成AIモデルやアプリケーションの開発も活発です。これらの「特定ドメイン特化型AI」は、専門的な知識とデータを深く学習することで、汎用モデルでは達成しにくい高い精度と実用性を提供します。M&Aは、このようなニッチな分野で強みを持つ企業を取り込み、大手企業が自社のソリューションポートフォリオを強化する上で重要な役割を果たします。

また、近年注目を集めているのが、自律的に思考し、計画し、行動するAIエージェントです。AIエージェントは、複数のツールを連携させたり、複雑なタスクを自動実行したりする能力を持ち、ビジネスプロセス自動化の新たなフロンティアを切り開いています。AIエージェント開発企業への投資や買収は、将来のビジネス自動化市場をリードするための重要な戦略となっています。

関連する過去記事もご参照ください:AIエージェント内製化・導入の教科書:メリット・課題と成功への道筋を解説、AIエージェントオーケストレーションとは?:技術基盤・活用事例・課題と展望、Google Opalとは?:ノーコードでAIエージェントを構築し、ビジネスを変革

日本企業が取るべき戦略

グローバルな生成AI業界のM&Aと人材流動の波の中で、日本企業が競争力を維持・向上させるためには、明確な戦略と迅速な行動が求められます。

1. 戦略的なM&Aとアライアンスの活用

自社に不足する技術や人材、市場へのアクセスを補完するために、国内外の生成AIスタートアップや技術企業に対する戦略的なM&Aや少数株主投資を積極的に検討すべきです。また、買収だけでなく、共同開発、技術提携、販売パートナーシップといったアライアンスも有効な手段です。特に、海外の先進技術を持つ企業との連携は、グローバル市場での競争力を高める上で不可欠です。

2. 国内エコシステムの育成と強化

日本国内における生成AIエコシステムの育成も重要です。大学や研究機関との産学連携を強化し、基礎研究から応用開発まで一貫したイノベーションサイクルを構築します。また、国内の有望なAIスタートアップを支援し、彼らがグローバルに通用する技術やサービスを開発できるよう、資金面だけでなく、事業化支援やメンタリングを提供することも重要です。

3. 人材育成と定着化への投資

外部からの人材獲得だけでなく、自社内でのAI人材の育成も喫緊の課題です。既存社員へのリスキリングプログラム提供、AI専門部署の設置、社内AIコミュニティの活性化などを通じて、AIリテラシーと専門スキルを高める必要があります。また、優秀なAI人材が定着できるよう、魅力的な研究開発環境、キャリアパス、報酬体系を整備することが不可欠です。

4. 特定ドメインでの差別化と価値創出

汎用的な基盤モデル開発でグローバル大手と真っ向から勝負することは困難な場合が多いです。しかし、日本企業が強みを持つ特定の産業ドメイン(例:製造業、医療、コンテンツ産業など)において、深い業務知識とデータを活用した生成AIソリューションを開発することで、独自の競争優位性を確立できます。例えば、RAG(Retrieval Augmented Generation)システムを活用し、企業独自のナレッジベースに基づいた高精度な情報生成や業務支援を実現することは、大きなビジネス価値を生み出します。

関連する過去記事もご参照ください:【イベント】RAGシステム構築セミナー:LangChainとVector DB活用:2025/11/15開催

5. AIガバナンスと倫理的配慮

生成AIの導入・活用においては、データプライバシー、セキュリティ、著作権、倫理的課題など、様々なリスクが伴います。日本企業は、これらのリスクに対して厳格なAIガバナンス体制を構築し、倫理的なAI活用を推進することが求められます。これは単なるリスク回避だけでなく、信頼性の高いAIソリューションを提供することで、顧客や社会からの信頼を獲得し、長期的な競争力に繋がります。

関連する過去記事もご参照ください:AIガバナンスプラットフォームとは?:企業が取るべき戦略と最新動向を解説、【イベント】生成AIとデータプライバシー:2025/12/20開催:法的要件と技術的対策を解説

まとめ

2025年の生成AI業界は、M&Aと人材流動によってその姿を大きく変えています。技術スタックの獲得、市場シェアの拡大、垂直統合、そして希少なAI人材の争奪戦は、業界の再編を加速させる原動力となっています。このダイナミックな変化の中で、企業は自社の強みと弱みを冷静に分析し、戦略的なM&A、アライアンス、そして人材育成への投資を通じて、未来のエコシステムにおける自社の立ち位置を確立する必要があります。特に日本企業にとっては、グローバルな競争の波に乗り遅れることなく、独自の価値を創出し、持続的な成長を実現するための積極的な戦略が求められるでしょう。生成AIの進化は止まることなく、この再編の過渡期を乗り越えた企業だけが、次の時代のイノベーションを牽引する存在となるはずです。

コメント